Generale Gaetano Giardino (Montemagno 1864-Torino 1935)

Esce dall'Accademia come sottotenente al 8° bersaglieri nel 1882. Presta servizio in vari reggimenti e viene destinato nel 1887 alle truppe d'Africa. A Cassala, nel 1894, il Tenente Giardino guadagna una Medaglia d'Argento coi pochi ufficiali bersaglieri che componevano il comando e lo stato maggiore delle forze coloniali.

Esce dall'Accademia come sottotenente al 8° bersaglieri nel 1882. Presta servizio in vari reggimenti e viene destinato nel 1887 alle truppe d'Africa. A Cassala, nel 1894, il Tenente Giardino guadagna una Medaglia d'Argento coi pochi ufficiali bersaglieri che componevano il comando e lo stato maggiore delle forze coloniali.

Rimpatriato con promozione presta servizio al 6° Reggimento Bersaglieri come capitano. Frequenta la Scuola di Guerra e il Comando di Stato Maggiore classificandosi coi primi. Fra il 1904 e il 1911 è maggiore al 3° Reggimento poi Capo di Stato Maggiore alla Divisione di Livorno e poi di Napoli.

Nel 1912 allo scoppio della Guerra di Libia viene nominato Sottocapo di S.M. del corpo di spedizione. Allo scoppio della Guerra svolge le funzioni di Capo di Stato Maggiore al IV° Corpo d'Armata. Passa con lo stesso incarico, e la nomina a Generale, al II° prima di essere nominato comandante della 48a Divisione. Comanda poi il I e XXV Corpo d'Armata, prima di passare alle funzioni ministeriali (Ministro della Guerra). Dopo Caporetto torna al Comando Supremo con Diaz con delega al comitato consultivo interalleato.

A meta del 1918 viene nominato comandante della IV Armata sul Grappa. Membro del Consiglio dell'Esercito, dal 1923 al 1924 fu governatore dello Stato libero di Fiume. Nel 1926 venne nominato Maresciallo d'Italia. È decorato di Croce dell'Ordine Militare di Savoia, di Gran Ufficiale e Cavaliere di Gran Croce nello stesso. È sepolto nel Sacrario del Grappa vicino ai suoi soldati.

Così scrive il tenente generale Gaetano Giardino parlando della sua armata:

Nata il 17 aprile del 1918.

Ebbe il suo comandante il 26 aprile. Il comandante le scelse il nome di “Armata del Grappa” il 29 aprile (ordine n 6620) In sei mesi ebbe il privilegio, essa sola, di due grandi battaglie senza ombre. Il 15 giugno, la sua bella battaglia difensiva: di lunga mano preparata, breve, tenace, mordente, vittoriosa, solo con le sue forze. Dal 24 ottobre al 3 novembre, la sua dura battaglia offensiva: improvvisa, lunga, sanguinosa, il sacrificio di se, senza limiti, per la salvezza di tutti; essa sola il 70% delle perdite dell'intero esercito in quella battaglia.

nato a Fornoli, 21 aprile 1894 – Roma, 25 febbraio 1986 è stato un militare e politico italiano.

nato a Fornoli, 21 aprile 1894 – Roma, 25 febbraio 1986 è stato un militare e politico italiano.

Fu un capitano (esercito) della Prima guerra mondiale che si distinse nella difesa del monte Grappa al punto di essere soprannominato l'Ardito del Grappa. Il personaggio di Ettore Moretti in Addio alle armi di Hemingway ha sicuramente un riferimento preciso nella figura di Viola e pare anche in certe frasi che era solito pronunciare. Fratello maggiore di Dino Viola, ex dirigente sportivo e presidente dell'AS Roma.

Fu una delle figure più fulgide della Prima guerra mondiale, definito da re Umberto II di Savoia: «La più bella Medaglia d'oro della Grande Guerra»[senza fonte] e paragonato dal deputato Aldo Rossini ad «un eroe omerico e ariostesco». Decorazioni: Cavaliere dell'Ordine militare di Savoia (la più alta onorificenza militare del tempo), una medaglia d'oro al valore militare e due medaglie d'argento.

Dal suo Stato di Servizio risulta nel 1915 soldato nell’88º Rgt. Fanteria. Dopo il corso ufficiali, Sottotenente e Tenente nel 75º Rgt. Fanteria quindi Capitano nel 149º Rgt. Fanteria. Nella primavera 1918 comandante della compagnia “Fiamme Nere” (Arditi) del VI Reparto d’Assalto.

Svolse un ruolo importante nell'ambito delle organizzazioni degli ex-combattenti, il cui congresso, svoltosi ad Assisi, aveva votato un documento critico contro l'avanzata del fascismo. Fu appunto Ettore Viola, secondo la testimonianza di Emilio Lussu, a guidare la delegazione ricevuta a San Rossore dal re Vittorio Emanuele III, ma senza risultati.

Amico di D'Annunzio, dopo il delitto Matteotti del giugno 1924, aveva rifiutato un posto nel Governo Mussolini.

Il 16 maggio 1969 ottenne la concessione del titolo di Conte di Cà Tasson

Si fece carico di denunciare malversazioni commesse dalla Coldiretti presieduta da Paolo Bonomi. Morì il 25 febbraio 1986 a novantadue anni.

Dal Diario di Erwin Rommel Battaglie sul Grappa

Dal Diario di Erwin Rommel Battaglie sul Grappa

Nella notte sul 16 dicembre, il mio distaccamento bivacca a milletrecento metri di altitudine nella neve e nel ghiaccio. Il 16 dicembre viene esplorato il terreno intorno alle posizioni sul cocuzzolo della Piramide, sul Solarolo (quota 1.672) e sul cocuzzolo della Stella. Il nemico continua a difendere tenacemente gli elementi più importanti di queste alture dominanti. Nella notte sul 17 dicembre, un'abbondante nevicata seppellisce le nostre tende. Il giorno dopo il gruppo Sproesser passa all'attacco.

Riusciamo a penetrare nelle posizioni sul cocuzzolo della Stella, a catturare centoventi bersaglieri della Ravenna e a respingere fortissimi contrattacchi nemici. Purtroppo le nostre perdite sono gravi. Il sergente Quante della 2ª compagnia, un ottimo sottufficiale, non ritorna da una perlustrazione. Probabilmente è stato ferito ed è precipitato. Sui ripidi pendii del cocuzzolo della Stella resistiamo, battuti dal violento fuoco dell'artiglieria italiana e tormentati dal gelo, fino alla sera del 18 dicembre 1917; poi, il battaglione da montagna scende a valle per raggiungere Schievenin. Là la posta militare ci consegna due piccoli involti.

Questi contengono le insegne dell’Ordine (pour-le-merite) per il maggiore Sproesser e per me, a quei tempi una ricompensa inaudita per un battaglione. In alcuni paesini a nordest di Feltre trascorriamo la vigilia di Natale. Nella giornata di Natale, i fucilieri da montagna agli ordini del loro vecchio alpino, come viene chiamato il maggiore, s'incamminano ancora una volta attraverso la stretta valle del Piave a sud di Feltre nella direzione del fronte.

Il mio distaccamento prende posizione nel settore del monte Pallone con l'ala sinistra appoggiata al monte Tomba e dà il cambio ai cacciatori prussiani che presidiano quel tratto. Le postazioni delle mitragliatrici e dei fucilieri sono sistemate in piccoli avvallamenti sui ripidi e brulli pendii che offrono ben poca protezione. Il terreno è coperto dalla neve. Il freddo è per il momento sopportabile. Di giorno, i fucilieri devono starsene ben mimetizzati sotto i loro teli da tenda perché tutto il terreno sul quale sorge la posizione è esposto alla vista del nemico. Guai se l'artiglieria italiana o, peggio ancora, una bombarda prende di mira una postazione!

Mario Nicolis di Robilant (Torino, 28 aprile 1855 – Roma, 23 luglio 1943) è stato un militare e politico italiano, noto per aver guidato la 4ª Armata del Regio Esercito durante la prima guerra mondiale.

Mario Nicolis di Robilant (Torino, 28 aprile 1855 – Roma, 23 luglio 1943) è stato un militare e politico italiano, noto per aver guidato la 4ª Armata del Regio Esercito durante la prima guerra mondiale.

Mario Nicolis di Robilant nacque a Torino nel 1855, la stessa città dove frequentò nell'agosto 1874 l'Accademia Reale, uscendone sottotenente e assegnato ad un reggimento di artiglieria. Ottenuta la promozione a tenente, Robilant nel 1882 fu inviato presso lo Stato Maggiore del Regio Esercito dove rimase fino all'aprile 1890, quando fu trasferito col grado di maggiore nel 10º Reggimento bersaglieri. L'anno nuovo, il 1891, lo vide aiutante di campo di Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, e dopo quattro anni, quando era già tenente colonnello, diventò capo di Stato Maggiore della divisione Bologna.

Promosso colonnello, venne incaricato di guidare il 68º Reggimento di fanteria, ma nel 1898 ritornò nello Stato Maggiore dell'esercito. Presto Robilant diventò generale e assunse nel 1903 il comando della brigata Basilicata per poi, nell'aprile 1908, essere destinato al Ministero degli Affari Esteri con l'incarico di addestrare la gendarmeria macedone insieme ai carabinieri.

Tenente generale nel 1910, un anno dopo era al comando della divisione Piacenza prima e della Torino poi, finché non venne nominato capo del XII Corpo d'armata nel 1914.

Allo scoppio della prima guerra mondiale Robilant si trovava al vertice del IV Corpo d'armata che condusse alla conquista del Monte Nero[1], quindi nel settembre 1915 assunse il comando della 4ª Armata stanziata sul Cadore. Il 23 febbraio 1917 venne nominato Senatore del Regno d'Italia giurando il 27 giugno.

Armando Diaz (Napoli, 5 dicembre 1861 – Roma, 29 febbraio 1928) è stato un generale italiano, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito durante la prima guerra mondiale, ministro della guerra e Maresciallo d'Italia nonchè Duca della Vittoria.

Armando Diaz (Napoli, 5 dicembre 1861 – Roma, 29 febbraio 1928) è stato un generale italiano, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito durante la prima guerra mondiale, ministro della guerra e Maresciallo d'Italia nonchè Duca della Vittoria.

Avviato giovanissimo alla carriera militare, Diaz fu allievo dell'Accademia militare di Torino, dove divenne ufficiale d'artiglieria. Fu colonnello, comandante il 93º Reggimento fanteria, durante la guerra italo-turca. Maggior generale nel 1914, alla dichiarazione di intervento dell'Italia nella prima guerra mondiale fu addetto al comando supremo quale capo del reparto operazioni; lasciò l'incarico al momento della promozione a tenente generale, nel giugno del 1916, per assumere il comando prima della 49a Divisione militare, poi del XXIII Corpo d'armata.

La sera dell'8 novembre 1917 fu chiamato a sostituire Luigi Cadorna nella carica di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Italiano. Recuperato quello che rimaneva dell'esercito, organizzò la resistenza sul monte Grappa e sul fiume Piave. Guidò alla vittoria le truppe italiane nel 1918; per l'occasione stilò il famoso Bollettino della Vittoria in cui comunicava la rotta dell'esercito austriaco ed il successo italiano.

Al termine della guerra Diaz divenne senatore, e nel 1921 venne insignito del titolo di Duca della Vittoria. Nel primo governo Mussolini, su precisa condizione del re Vittorio Emanuele III (che intendeva in questo modo porre nel governo una figura di prestigio e lealmente monarchica), assunse l'incarico di Ministro della Guerra. Terminata l'esperienza governativa il 30 aprile 1924, si ritirò a vita privata. Nello stesso anno, venne insignito insieme al generale Luigi Cadorna del grado di Maresciallo d'Italia, istituito espressamente da Mussolini per onorare i comandanti dell'esercito nella prima guerra mondiale.

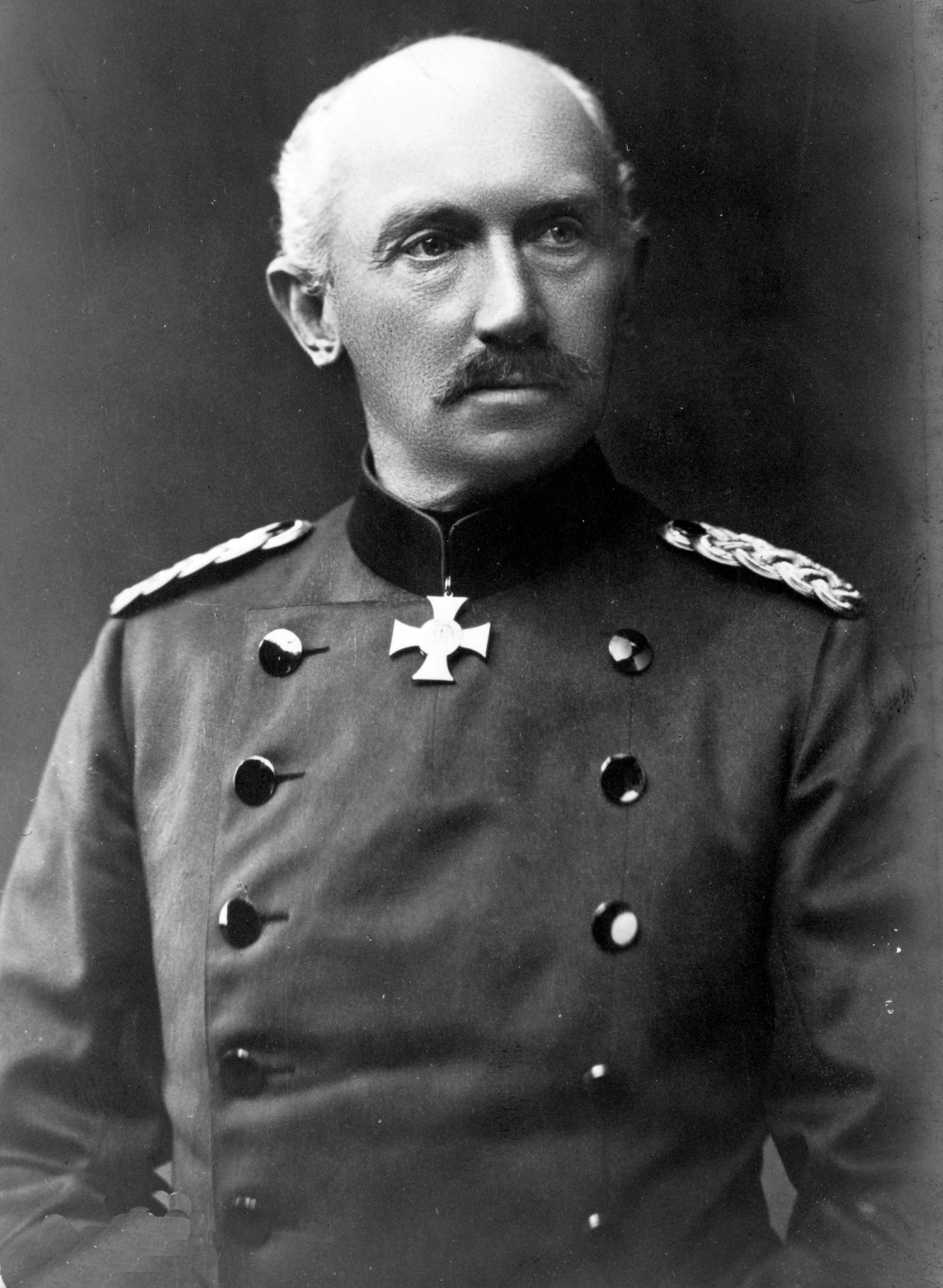

Nato a Danzica, 18 gennaio 1857 – Danzica, 15 marzo 1944 è stato un generale tedesco. Tenne posizioni di comando dall'inizio della Prima guerra mondiale, contribuendo a molte vittorie sul fronte orientale. Si distinse in particolare come comandante in capo delle truppe tedesche e austroungariche nella battaglia di Caporetto, nel 1917, dove raggiunse un grande successo, infliggendo una grave sconfitta all'esercito italiano.

Nato a Danzica, 18 gennaio 1857 – Danzica, 15 marzo 1944 è stato un generale tedesco. Tenne posizioni di comando dall'inizio della Prima guerra mondiale, contribuendo a molte vittorie sul fronte orientale. Si distinse in particolare come comandante in capo delle truppe tedesche e austroungariche nella battaglia di Caporetto, nel 1917, dove raggiunse un grande successo, infliggendo una grave sconfitta all'esercito italiano.

Uno dei più capaci comandanti militari del conflitto, era cugino di Fritz von Below, anch'egli ufficiale generale e (il che causò una certa confusione nei servizi segreti britannici); ricoprì cariche di comando su differenti fronti e partecipò a svariate battaglie del conflitto, fra cui, al comando del I Corpo d'armata della Riserva, la battaglia di Gumbinnen e dei Laghi Masuri, in Prussia orientale nel 1914; nel 1915 comandò l'8ª Armata rilevando il generale von François; fu quindi inviato in Curlandia, a Salonicco e in Macedonia.

Il generale nel 1917.

Nell'aprile 1917 tenne per un certo periodo il comando della 6ª Armata a Lilla, dopodiché fu nominato, il 2 luglio successivo, comandante supremo delle forze austro-tedesche sul fronte italiano. Il suo incarico più importante, e il suo maggior successo militare, fu nell'ottobre e novembre 1917, al comando delle nove divisioni tedesche e quattro austroungariche formanti la 14ª Armata, nella battaglia di Caporetto contro l'esercito italiano.

La battaglia si concluse con una catastrofica sconfitta per gli italiani, con la perdita di oltre 300.000 uomini (270.000 prigionieri) e metà dell'artiglieria pesante. Il fronte italiano si stabilizzò solo all'altezza del Piave. Il successo della sua tattica di infiltrazione gli valse il comando della 17ª Armata sul fronte occidentale. Opponendolo alle superiori forze britanniche nel marzo 1918, durante la grande offensiva di primavera, il comando supremo si attendeva da lui un'altra sorprendente vittoria, come quella di Caporetto.

Luigi Cadorna ( Pallanza , 4 settembre

Luigi Cadorna ( Pallanza , 4 settembre  nato a Penzing, 11 novembre 1852 – Bad Mergentheim, 25 agosto 1925 è stato un feldmaresciallo austriaco.

nato a Penzing, 11 novembre 1852 – Bad Mergentheim, 25 agosto 1925 è stato un feldmaresciallo austriaco. Nicolò Alberto GAVOTTI, patrizio genovese, nobile savonese, marchese, nacque a GENOVA 1'8 marzo 1875 da Giuseppe, Ammiraglio della Regia Marina, e da Anna Laura VIVALDI PASQUA dei duchi di S. GIOVANNI.

Nicolò Alberto GAVOTTI, patrizio genovese, nobile savonese, marchese, nacque a GENOVA 1'8 marzo 1875 da Giuseppe, Ammiraglio della Regia Marina, e da Anna Laura VIVALDI PASQUA dei duchi di S. GIOVANNI.